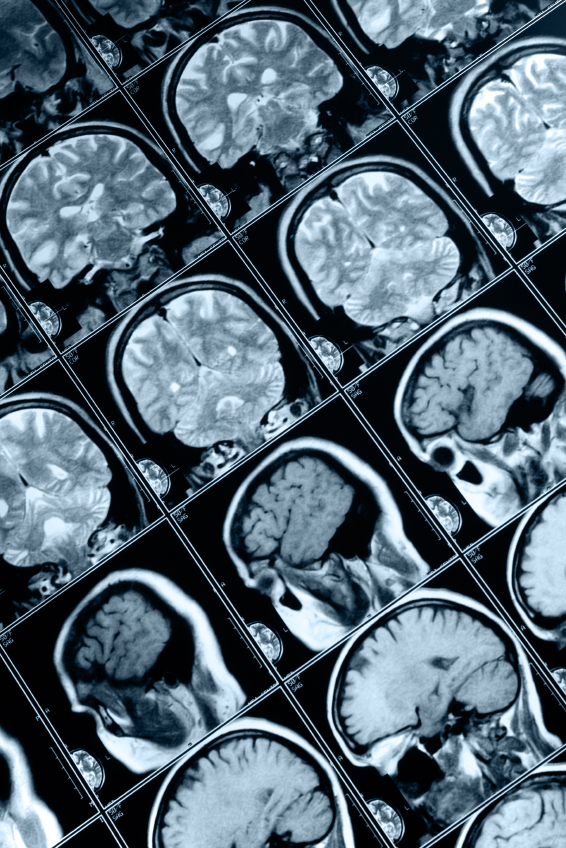

Les progrès dans le domaine des neurosciences posent de nouvelles questions éthiques. Neurologues et philosophes s’y intéressent, à l’instar de l’Institut du cerveau et de la moelle épinière (ICM) qui organise depuis deux ans un colloque annuel de réflexion sur cette « discipline émergente ».

« Dès lors que l’on touche au cerveau, on modifie le comportement », explique Yves Agid, cofondateur de l’ICM. La neuroéthique est donc « fondamentale pour la psychiatrie et la neurologie, car nous sommes confrontés tous les jours aux interrogations que notre pratique nous pose ». Il cite par exemple le traitement par stimulation cérébrale profonde d’un patient atteint de la maladie de Parkinson, qui s’est soldé d’une « réussite chirurgicale et médicale » mais a déçu le patient qui dit « ne plus se reconnaître, ne plus être le même, ‘se sentir comme un robot’ ». Il s’interroge encore sur la prudence nécessaire avant la prescription d’une thérapie à base de L-Dopa dans le cadre de la maladie de Parkinson : ce traitement fréquemment utilisé « conduirait chez 20% des patients à des troubles du contrôle des impulsions ». Sachant cela, « doit-on interdire à quelqu’un de se soigner, de peur que le traitement modifie son comportement ? »

La neuroéthique touche à des « questions sociétales » et « existentielles » : « faut-il augmenter l’homme, à l’instar de ce que prône le courant transhumaniste ? Jusqu’à quel point ? » Quelles limites donner aux interventions sur le cerveau ? Les chercheurs et philosophes attendent de cette « discipline émergente » sinon des réponses à leurs interrogations, du moins qu’elle « assure son rôle de garde-fou contre d’éventuelles dérives ».

Science&santé n°27