Après avoir démontré le sens profond, existentiel de la dignité de la personne humaine et commencé à évoquer les menaces qui la remettent en cause (Persona non grata – 1ère partie), Michel Nodé-Langlois, philosophe, tire le fil des conséquences sur la vie à naître.

Imaginons le cas de celui qui tuerait une personne suicidaire dont il ignorerait qu’elle l’est, de telle sorte qu’on ne pourrait dire qu’il la tue contre son gré : celui-là n’en serait pas moins condamné comme criminel. Une violence agréée par sa victime n’en est pas moins une violence faite à sa personne. Ce cas assurément ne se présentera pas s’il s’agit de la suppression d’une personne non pas en fin de vie, mais en début de vie, soit à un moment où elle est encore dans l’incapacité totale d’exprimer le moindre consentement.

Cette suppression a pris de nos jours deux formes : soit l’interruption volontaire de la vie intra-utérine, soit l’interruption de la vie intra-utérine pour raisons médicales.

Ni l’une ni l’autre de ces formes n’est vraiment nouvelle, ni propre à notre époque. Mais la dépénalisation de la première, en même temps que le perfectionnement technique de la seconde, leur ont conféré inévitablement des significations nouvelles d’un point de vue culturel et anthropologique.

Ce n’est pas d’aujourd’hui que des soins apportés à une femme enceinte dont la vie était menacée par sa grossesse ont pu entraîner la mort de l’enfant qu’elle portait : c’était déjà là un cas de ce que nous appelons désormais l’Interruption Médicale de Grossesse.

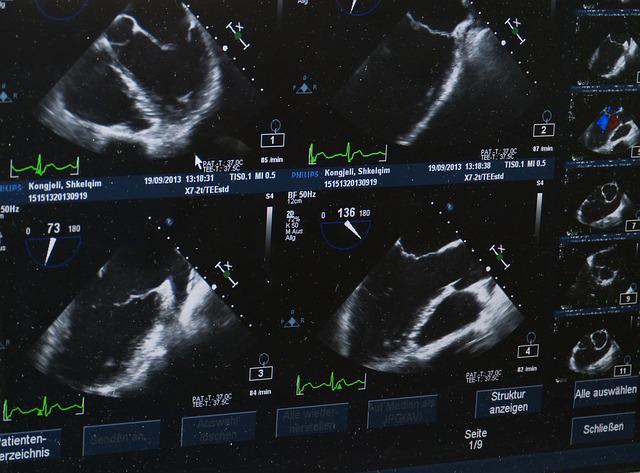

Ce qui est d’aujourd’hui en revanche, c’est la surveillance de la gestation par le recours à divers moyens de diagnostic prénatal, visant à s’assurer de la normalité de l’enfant porté par sa mère : échographie, amniocentèse, prises de sang, etc. La détection d’une malformation ou d’une anomalie chromosomique, annonciatrice d’une pathologie, est devenue le motif le plus fréquent de l’interruption dite médicale de la grossesse, soit de la suppression de l’enfant porté, dont le développement prénatal ne menace aucunement la vie de sa mère, mais dont on sait qu’il naîtra autre que ce que ses parents attendaient – ce qu’on ne peut savoir que depuis peu d’années, à l’échelle de l’histoire humaine.

Cette « interruption médicale » est donc l’élimination d’un petit d’homme, qui se trouve malheureusement victime d’un accident pathogène – accident que la nature n’exclut pas en dépit de l’impressionnante régularité avec laquelle elle permet d’engendrer, avec succès, des individus qui ne présentent aucune pathologie particulière.

Cet acte d’élimination est qualifié de « médical », en dépit de son évidente contradiction avec les principes ancestraux de la médecine, pour la raison qu’il met en œuvre des techniques dites « biomédicales », dont les utilisateurs sont des personnes formées à diverses branches de la médecine ou de la biologie, et qui sont rendues possibles par les progrès de l’industrie, ainsi que par les découvertes récentes des sciences du vivant.

Il n’en est pas moins vrai que cet acte dit médical n’est pas médicinal, puisqu’il ne consiste aucunement à soigner quiconque, mais seulement à éliminer un individu dont on pense que sa vie postnatale sera peu supportable, ou insupportable, à lui-même et à son entourage. L’on juge donc que cet individu n’est pas digne de venir au monde, pour cause d’un déficit d’humanité consistant dans une altération accidentelle de sa constitution physique, et une limitation consécutive des compétences qu’il pourrait mettre en œuvre une fois né.

Ainsi un enfant rendu hémiplégique en bas âge par un choc traumatique, ou altéré à vie par une poliomyélite, recevra l’assistance et les soins qui lui sont nécessaires pour continuer à vivre : c’est, comme on dit, une personne ‘diminuée’, tout autant qu’un adulte rendu aphasique par un accident vasculaire cérébral. Un handicap majeur et durable peut ainsi être contracté après la naissance, mais il entraîne alors un devoir de prise en charge spéciale, et éventuellement une suppléance médico-sociale des parents, lorsque ceux-ci se retrouvent en situation d’incompétence pour faire face à la situation. En revanche, lorsqu’un tel handicap durable est décelé chez un enfant avant sa naissance, il n’est plus toujours le motif d’une telle prise en charge, ni de sa préparation par l’anticipation de sa venue au monde : l’enfant est désormais l’objet possible d’une décision éliminatrice, que la loi civile autant que morale interdirait de prendre s’il s’agissait d’une personne non moins handicapée, mais déjà née.

L’interruption dite médicale de la vie intra-utérine comporte donc l’affirmation implicite qu’un enfant est éliminable à la seule condition qu’il ne soit pas né, puisque, dès le moment de sa naissance, son élimination serait condamnée comme un infanticide.

Le droit à la vie, premier droit humain

L’interruption dite volontaire de cette vie comporte le même type d’affirmation implicite, à ceci près que son autorisation légale est levée non pas à la naissance, mais à un certain stade de la gestation.

Sur ce point, il suffit de considérer les diverses législations actuellement en vigueur pour reconnaître le caractère étonnamment arbitraire de la détermination de ce moment où l’on passe de l’autorisation à l’interdiction légale – arbitraire qui n’a d’égales que l’importance et la gravité de ce dont il décide, puisqu’il ne s’agit de rien de moins que d’une vie humaine.

C’est ainsi qu’en France, le législateur a porté de douze à quatorze semaines le délai pendant lequel l’interruption de la vie intra-utérine est légalement autorisée et peut être médicalement encadrée (cf. Avortement : Les députés adoptent définitivement la PPL Gaillot), mais le libéralisme anglo-saxon a d’ores et déjà fixé un délai qui est le double du délai français, et dont on ne voit pas pourquoi il ne finirait pas par rejoindre le délai légal de l’interruption dite médicale.

Quoi qu’il en soit de leurs différences, les législations de ce type reviennent à décider à partir de quand un individu humain devient une personne respectable, ou plus exactement à partir de quand un individu fruit d’une génération humaine devient un humain, car il est impossible de lui reconnaître ce caractère sans du même coup lui reconnaître les droits humains que sanctionne la Déclaration de 1948, dont le premier est le droit à la vie, condition de tous les autres.

Aussi bien le législateur français a-t-il stipulé dans le préambule de la loi Veil de 1974 que l’autorisation légale de l’avortement volontaire ne mettait pas en cause ce droit. Il le fallait bien, puisque sa mise en cause apparaîtrait à juste titre comme une autodestruction du droit en général, et c’est pour cette raison que l’on en est venu à abolir la peine de mort. Or celle-ci est l’élimination physique d’une personne jugée gravement coupable, ce qui pourrait difficilement être le cas d’un enfant avant sa naissance.

Dès la conception, un patrimoine génétique unique

Mais ce n’est pas seulement la diversité contradictoire des législations qui atteste leur caractère arbitraire, c’est aussi l’impossibilité de fonder leurs dispositions sur des considérations biologiques sérieuses.

J’ai entendu l’un des maîtres de la biologie française, le professeur Georges Pontonnier, déclarer en séance publique que le « séquençage » du développement embryonnaire – la distinction entre pré-embryon, embryon, fœtus, etc. – était, du point de vue biologique, une fumisterie destinée à offrir à l’industrie pharmaceutique une lucrative possibilité d’exploiter des recherches dans lesquelles les embryons produits, naturellement ou artificiellement, servent de matériau de laboratoire.

La découverte du génome au milieu du dernier siècle a en effet attesté que l’unité dynamique qui constitue chaque vivant, et surtout chaque animal, homme compris, est donnée dès l’instant de sa conception, où se forme un génome distinct de celui de la mère qui le porte, et qui recèle en lui tout ce qui est nécessaire pour que l’individu conçu développe toutes les potentialités spécifiques de son espèce, si rien d’accidentel ne vient entraver ce développement, et si les individus déjà nés l’y aident plutôt que de l’en empêcher.

Les législations contemporaines sur l’interruption de la vie intra-utérine, quoi qu’il en soit de la gravité des situations collectives et individuelles qu’elles ont voulu prendre en charge, comportent en fait le paradoxe d’avoir introduit une version renouvelée du dogme catholique de la transsubstantiation.

Elles ont en effet décidé que c’est seulement à partir d’un certain moment, variable selon les lieux et les temps, qu’un individu engendré, parfois désigné – autre absurdité d’un point de vue biologique – comme un « amas de cellules », devient une personne respectable, alors que la veille il pouvait encore être considéré comme un objet manipulable. Autrement dit : l’individu en question change sinon de nature – puisqu’il poursuit son processus naturel de croissance commencé au moment de sa conception –, du moins d’essence, puisqu’il est manifestement censé devenir tout autre chose que ce qu’il était – sans quoi on ne voit pas pourquoi il faudrait le traiter tout autrement qu’auparavant.

Ce qu’on ne se dit pas assez souvent, ce que ne se disent apparemment jamais ceux qui admettent un tel changement, c’est qu’il faudrait un miracle pour que celui-ci puisse s’accomplir.

S’il faut un miracle, il faut aussi un agent capable de l’opérer. Mais alors, l’élimination d’un petit d’homme, d’un individu humainement engendré qui n’est pas censé être déjà en tant que tel une personne respectable, c’est l’élimination d’un être qui est, à la fois naturellement et divinement, destiné à en devenir une : car même d’un point de vue purement philosophique, purement rationnel, il faut un Créateur divin pour qu’un être déjà existant puisse recevoir ce supplément d’être qu’il était supposé ne pas posséder et que nous appelons la personnalité, supplément qui le fait brusquement devenir, de chose disponible qu’il était, au sens juridique d’objet manipulable, une personne indisponible, ainsi que le droit la qualifie, soit un être qui n’est plus à la disposition d’aucune autre personne.

Il n’y a aucune raison scientifique sérieuse de considérer que les personnes que nous sommes ne sont pas chacune la même qu’elle a été depuis le moment de sa conception : chacun de nous est devenu autre – nous avons changé –, mais il n’est pas devenu un autre, parce que notre devenir n’a été que le développement de cette unité qui a existé depuis notre premier instant, depuis notre état unicellulaire. La science plaide tellement en faveur de cette reconnaissance que le législateur a jusqu’ici refusé de se prononcer sur le statut de l’embryon humain, parce qu’il sait très bien qu’il serait impossible de le faire sans lui reconnaître l’humanité, avec toutes les conséquences juridiques que cela impliquerait.

Le droit peut-il s’arroger le droit de décider de l’humanité des hommes ?

L’appartenance à l’espèce humaine par voie de génération est le seul critère objectif de la personnalité, qui fait des humains des individus appelés par leur nature commune à se reconnaître et à se respecter comme des personnes, et tout autant, sinon plus, lorsqu’une personne se trouve accidentellement privée de certains bénéfices de son humanité.

Lorsque ce critère n’est plus reconnu, ou lorsque l’on ignore la création divine qui serait nécessaire pour qu’accède à la personnalité un être qui ne la possédait pas auparavant, alors le législateur s’arroge le droit qu’il refuse à tout individu : celui de décider de l’humanité des hommes, en décidant arbitrairement à partir de quand un individu humainement engendré doit être considéré comme un homme.

Ce que faisant, le législateur oublie que pour être devenu ce qu’il est, soit un adulte, ou plutôt un ensemble de personnes adultes et responsables, conscientes d’elles-mêmes et du monde, capables de délibération et de décision notamment à l’égard du sort qu’elles réservent aux autres, il faut qu’elles aient été reconnues dignes de vivre à un moment où elles étaient bien incapables d’exercer de telles compétences. L’exercice du droit de légiférer ne devrait jamais oublier le droit plus originel sans lequel il ne serait pas possible : celui qui l’exerce ne le peut que parce que lui a été reconnu le droit de naître, en tant que membre à part entière de l’espèce humaine, et cela à l’égal de tout autre individu engendré de la même manière, fût-il amoindri dans sa constitution.

Par-delà la singularité des situations individuelles, et des croix parfois très pesantes qu’elles peuvent comporter, notre société est bien aujourd’hui face à une alternative quant au sort qu’elle réserve aux petits d’homme qu’elle engendre, et notamment à ces petits êtres humains différents qui n’en sont pas moins des humains. Si je ne craignais de forcer le trait, je dirais qu’il lui faut choisir entre un pseudo-idéal de normalité, propre à satisfaire un hédonisme consumériste, et que je symboliserais volontiers par la poupée Barbie, et un idéal auquel il faut bien donner le nom de charité, même s’il est poursuivi dans un esprit qui se veut très laïque. « Ce que vous aurez fait au plus petit d’entre les miens, c’est à moi que vous l’aurez fait »[1], même si vous ne le saviez pas.

Photo : falco de Pixabay

![Persona non grata [1/2] main et pied de bébé](https://www.genethique.org/wp-content/uploads/2022/05/bebe-g76d97112c_1920-510x382.jpg)