En injectant des cellules souches de tissu adipeux humain, des équipes de chercheurs du CNRS et de l’INSERM ont réussi à régénérer des cellules musculaires humaines, sans réaction de rejet. Ces travaux, prometteurs chez la souris, sont un espoir dans le traitement de maladies musculaires, notamment les myopathies de Duchenne (1).

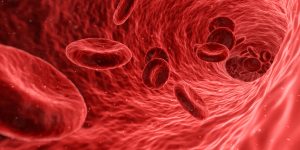

Cellules sanguines et cardiaques

Basée sur l’injection de cellules immatures susceptibles d’acquérir, dans un environnement propice, la morphologie et la fonction de cellules déficientes dans un tissu lésé, la thérapie cellulaire s’intéresse particulièrement aux tissus adipeux. Ceux-ci représentent environ 10% du poids d’un individu sain et jusqu’à 50% chez un obèse ; leur prélèvement ne présente aucun problème éthique puisque les cellules utilisées proviennent de déchets opératoires.

En 2004, l’équipe CNRS-Inserm de Louis Casteilla avait démontré qu’il était possible d’obtenir in vitro des cellules cardiaques à partir de cellules adipeuses. Parallèlement, les équipes Inserm de Bernard Levy, en collaboration avec l’équipe de Louis Casteilla et celle d’Anne Bouloumié montraient que ces mêmes cellules pouvaient, chez la souris, se transformer en cellules constituant les vaisseaux sanguins.

Réservoir de cellules multipotentes

Les équipes de Christian Dani, chercheur Inserm et directeur du Laboratoire « Cellules souches et différenciation » et Gérard Ailhaud, UMR 6543 CNRS (Institut de signalisation) ont réussi à obtenir, à partir de tissu adipeux de jeunes donneurs, des cellules souches multipotentes dénommées hMADS (Human Multipotent Adipose Derived Stem Cell). Celles-ci sont plus immatures, donc de potentiel plus grand que les cellules obtenues précédemment. Ces travaux1 montrent qu’une même cellule souche hMADS est capable in vitro de donner naissance à une cellule musculaire, osseuse, adipeuse ou de cartilage, en fonction de son environnement. Une fois isolées et mises en culture, ces cellules ont présenté une forte capacité de prolifération, des chromosomes normaux, une absence de caractère tumorigène et pas de réaction de rejet. Les chercheurs ont remarqué que ces cellules n’exprimaient que faiblement les antigènes d’histocompatibilité responsables du phénomène de rejet des greffes.

Myopathie de Duchenne

Afin d’étudier les potentialités réparatrices de ces cellules souches, l’équipe s’est intéressée à des souris « mdx », modèles de myopathie de Duchenne. Ces souris sont déficientes en dystrophine, une protéine nécessaire à l’intégrité de la fibre musculaire qui, sans elle, ne peut plus résister aux forces exercées lors de la contraction et dégénère. Chez l’homme, cette distrophie musculaire génétique transmise par la mère touche à la naissance 1 garçon sur 3500 en France et conduit progressivement à une atrophie des muscles squelettique, respiratoire et cardiaque. Transplantées en faible quantité chez la souris dystrophique, ces cellules souches de tissu adipeux n’ont pas été rejetées en l’absence de traitement immunodépresseur et ont conduit à une expression importante et à long terme de dystrophine humaine. Ces travaux ont donné lieu à un dépôt de brevet international.

1 – Journal of Experimental Medicine, Transplantation of a multipotent cell population from human adipose tissue induces dystrophin expression in the immunocompetent mdx mouse, A.M Rodriguez, D. Pisani, C.A Dechesne, C. Turc-Carel, J.Y Kurzenne, B. Wdziekonski, A. Villageois, C. Bagnis, J.P Breittmayer, H. Groux, G. Ailhaud, C. Dani, 2 mai 2005.