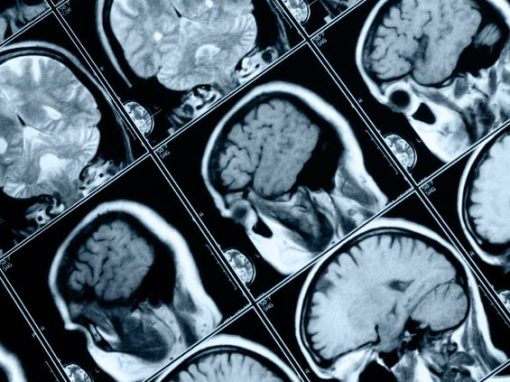

La Croix consacre un dossier aux deux pistes fondamentales de recherches envisagées pour "réparer" le cerveau que sont d’une part les méthodes électro-physiologiques et celles dites biologiques de thérapie cellulaire.

Les premières visent à "corriger l’activité électrique des cellules nerveuses – neurones – en leur imprimant un courant électrique, continu et à haute fréquence, à partir d’une électrode positionnée sur la zone déficiente du cerveau et d’une pile située sous la peau". La technique de la stimulation profonde est ainsi proposée, par exemple, pour la maladie de Parkinson, les troubles obsessionnels compulsifs, ou la dystonie déformante. Professeur de neurologie à l’hôpital de la Piété-Salpêtrière, William Camus ajoute que "les résultats thérapeutiques obtenus par la stimulation profonde sont nettement supérieurs à ceux apportés par les greffes de cellules nerveuses embryonnaires, et se maintiennent plusieurs années".

Les secondes reposent sur les capacités des cellules souches embryonnaires humaines (CSEh) qui "pourraient être greffées dans le cerveau de malade afin que, se spécialisant en cellules nerveuses, elles remplacent les neurones morts ou déficients" et des cellules souches adultes déjà présentes dans quelques parties du cerveau et capables "de se différencier en neurones, en astrocytes et enfin en oligodendrocytes".

Par ailleurs, des chercheurs ont identifié la présence de cellules souches neurales dans la moelle épinière humaine adulte qui "pourraient (…) contribuer à réparer la moelle épinière".

Député UMP et coauteur du rapport de l’Office parlementaire dévaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST) sur l’évaluation de la loi de bioéthique de 2004, Jean-Sébastien Vialatte rappelle qu’il est proposé, dans ce rapport, d’ajouter à la loi de bioéthique une partie qui traiterait des neurosciences. Il est d’après lui en effet nécessaire d’encadrer cette matière qui pourrait être utilisée pour augmenter telle capacité ou diminuer telle émotion. "Sommes-nous d’accord pour intervenir sur l’homme dans le but de l’améliorer ?", s’interroge-t-il.

Neurologue et directeur du laboratoire de plasticité gliale (Inserm), Hervé Chneiweiss préfère d’abord encourager cette recherche. Pour lui, "le problème éthique général posé par le recours aux neurosciences est lié au fait que l’on a tendance à identifier les états neuraux observés par l’imagerie cérébrale à des comportements". "L’enjeu est donc d’éviter toute banalisation de ces techniques", "il ne faut pas que les molécules et procédés issus des neurosciences soient mis au service de l’assujettissement à une norme sociale, mais qu’ils restent réservés à la thérapeutique et à l’accroissement des libertés d’agir", conclu-t-il.

Dans son éditorial, Dominique Quinio appelait aussi à "rester attentif aux détournements possibles de ces nouveaux savoirs" : "la tentation peut advenir, non pas de guérir un malade, mais de corriger, de redresser une personnalité, jugée non conforme à la norme".

La Croix (Denis Sergent, Marianne Gomez) 09/12/08