Alors que les discussions bioéthiques fondent la réflexion autour de la dignité humaine sur la notion d’autonomie, Pascal Jacob, philosophe[1] et expert Gènéthique, montre que l’enjeu véritable est celui de la liberté.

Il est fréquent aujourd’hui de considérer l’autonomie comme un terme inséparable de la dignité humaine. Une décision réputée autonome serait donc aussi sacrée que la dignité humaine elle-même. C’est pourquoi le mot « autonomie » fait partie de cette cohorte de mot-valises que l’on agite afin de rendre impossible toute contestation.

On dira ainsi que la personne qui demande l’accès à l’euthanasie ou à l’avortement doit être respectée dans son autonomie. En 2004, un groupe de sénateurs dépose une proposition de loi « relative à l’autonomie de la personne, au testament de vie, à l’assistance médicalisée au suicide et à l’euthanasie volontaire »[2], afin de légaliser l’euthanasie. Son motif, rédigé ainsi « l’autonomie de la volonté qui fonde le droit de la personne à disposer librement de son corps est devenue, au fil des ans, un principe de mieux en mieux reconnu par notre Droit », fait de l’autonomie de la volonté un principe fondamental du droit. Son titre premier rappelle celui de la loi relative à l’interruption de grossesse du 17 janvier 1975, dite loi Veil : « Est garanti le respect de l’être humain du commencement à la fin de sa vie. Il ne saurait être porté atteinte à ce principe, par une euthanasie, que si la personne concernée, majeure et capable, en a expressément et sans ambiguïté exprimé la volonté et que sont respectées les conditions et procédures fixées par la présente loi ».

Des degrés dans l’autonomie ?

Dans son n° 87 du 14 avril 2005 [3], « Refus de traitement et autonomie de la personne », le CCNE avait proposé une réflexion un peu nuancée sur l’autonomie de la personne, en admettant notamment que celle-ci pouvait n’être qu’apparente.

Il propose de distinguer une autonomie d’action – capacité à se déplacer soi-même dans l’espace -, une autonomie de pensée – « une personne autonome est une personne capable de réfléchir sur ses objectifs personnels et de décider par elle-même d’agir conformément à cette réflexion » – et une autonomie de volonté, dont le CCNE distingue deux sens : autolimitation et souveraineté individuelle. Dans le premier sens, c’est la raison qui est reconnue souveraine, mais alors, remarque le CCNE, « le médecin (au nom de la raison) risque alors de passer outre « l’autonomie » de la personne » ? Dans le second sens, c’est l’individu qui est souverain, dans la seule limite de ne pas nuire à autrui : « La logique de ce modèle de la liberté aboutit à affirmer que dès l’instant où le médecin n’a constaté aucune pression externe sur le patient, il peut considérer que son refus exprime son autonomie et qu’en conséquence il doit le respecter ».

Le CCNE se range clairement derrière cette seconde acception de l’autonomie, la première étant jugée « paternaliste ». La loi à laquelle l’individu obéit n’est pas celle de sa raison, mais celle de sa volonté arbitraire. Dans un contexte de pluralisme moral irréductible, « aucune raison universelle ne peut trancher les dilemmes. C’est pourquoi le patient qui refuse un soin n’a pas à être protégé contre lui-même (contre sa déraison), mais uniquement contre un environnement déstabilisant et angoissant. De ce point de vue, dans le cas d’un refus de traitement, il incombe seulement au médecin de s’assurer que le patient ne décide pas sous l’emprise de la contrainte psychologique exercée par un tiers ».

Autonomie vs interdépendance ?

Cette réflexion du CCNE manifeste à quel point la notion de dignité a été affectée par ce glissement sémantique. On finit en effet par mesurer la dignité à l’autonomie, et donc à notre capacité à accomplir notre propre volonté.

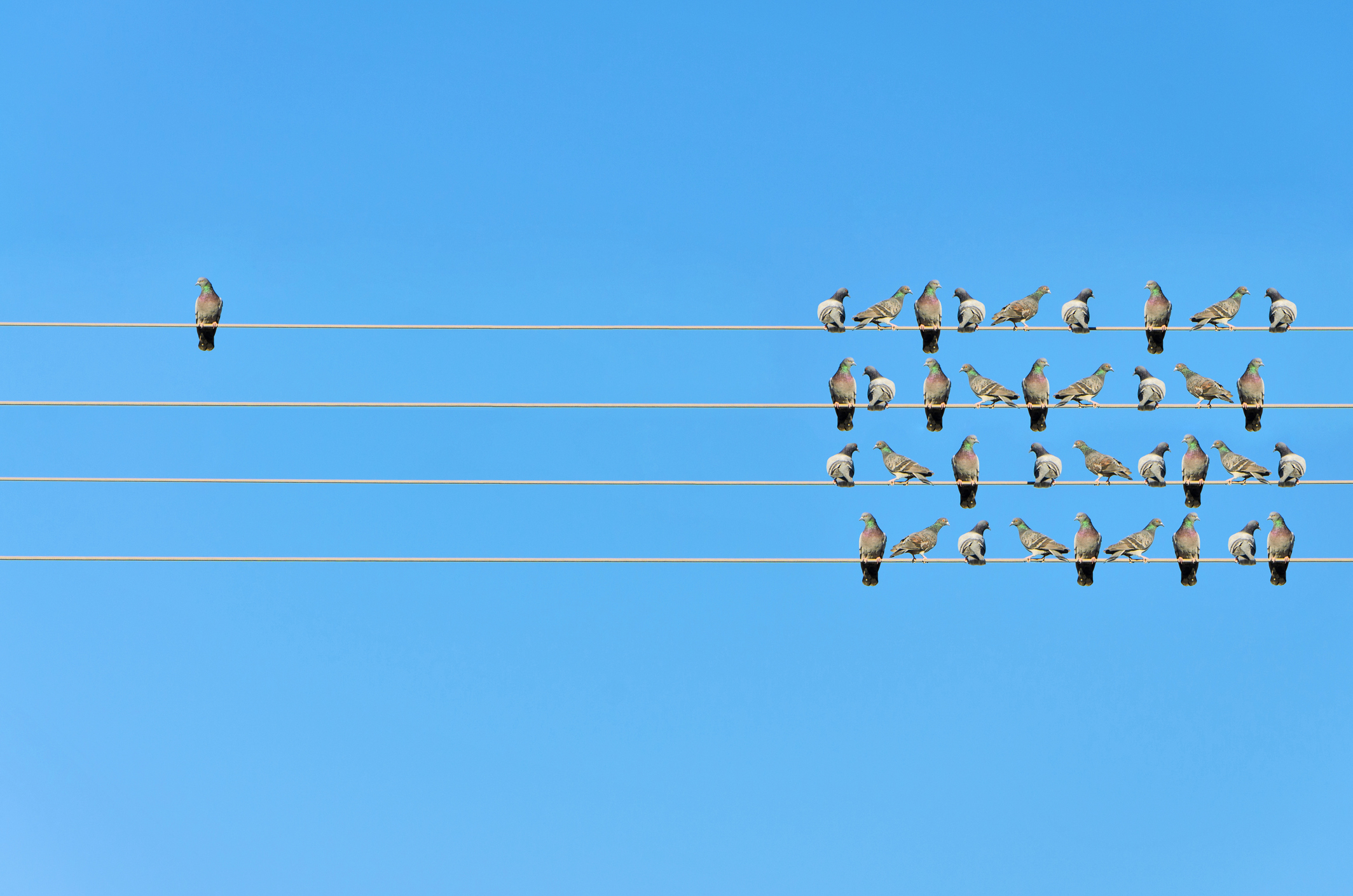

« Être autonome » signifie « obéir à sa propre loi ». On croit souvent que l’individu n’est définitivement accompli que lorsqu’il est seul et indépendant dans ses décisions. Il nous faudrait échapper à la dépendance et acquérir l’indépendance. Or une vie humaine est toujours tissée dans celle des autres : nous sommes en vérité interdépendants, et la loi fondamentale que nous devons reconnaître est celle de la justice naturelle qui intime le respect de la vie et des biens d’autrui, par exemple. Paradoxalement, fonder l’éthique sur l’autonomie détruit toute éthique, tout simplement parce qu’elle la rend si individuelle qu’elle n’existe plus. Par définition, il n’y a d’éthique que devant autrui, par l’exigence de justice qu’appelle la présence d’autrui.

Autrui n’est donc pas celui qui m’ôte la liberté parce qu’il mettrait en péril mon autonomie, il est au contraire celui qui la suscite et lui donne sens. En présence d’autrui, ma liberté de faire ce que me suggère mon désir, s’élève au niveau d’une liberté pour autrui.

La dérive du CCNE vient du fait qu’il considère que l’éthique est une construction de notre volonté, alors qu’elle est une réponse de notre intelligence qui cherche à éclairer la volonté qui cherche ce qui est bon. « Qu’est-ce qui est bon ? », se demande l’intelligence. « Ce qui est bon, c’est ce que je veux », répond l’individu en quête d’autonomie, vidant ainsi le mot de son sens et ouvrant la porte à la tyrannie de l’individu.

La dignité, c’est d’abord ce qui nous vaut le respect : d’abord en vertu de ce que nous sommes, des êtres humains, et seulement ensuite en vertu de ce que nous faisons, comme le héros qui mérite notre respect. Elle n’est pas conditionnée à notre autonomie, elle donne un sens à notre liberté. Il y a en effet des actes indignes de nous, contraires à notre humanité.

Il est frappant de voir à quel point le droit dans nos sociétés modernes, a évolué pour se faire l’écho des désirs individuels, comme s’il avait désormais pour fonction de consacrer l’autonomie individuelle. L’ouverture de la PMA aux femmes seules ou aux couples de femmes consacre clairement, par exemple, le refus d’être mère par autrui.

La résistance du réel

Deux figures mythologiques peuvent nous aider à saisir cette confusion entre l’autonomie et la liberté : Narcisse et Prométhée.

Narcisse trouve son autonomie dans le regard nombriliste sur lui-même. Il décide de qui il est, et ne se reçoit pas d’un autre : c’est l’autonomie de l’intelligence qui se coupe du réel pour rester libre). Prométhée quant à lui, donne à l’homme la puissance technologique, mais sans la sagesse divine : c’est l’autonomie de la volonté, qui cherche la liberté dans le pouvoir.

Animée de ces deux mouvements, le sujet narcissique et prométhéen finit par réclamer que la nature des choses soit telle que sa raison les nomme.

Le pouvoir de chaque individu sur lui-même, et donc cette double autonomie réclamée de la volonté et de l’intelligence, rencontre cependant le pouvoir de la loi commune sur chacun, ainsi que la résistance des choses.

D’abord la loi commune. Comme le remarque Hannah Arendt, « là où des hommes veulent être souverains, en tant qu’individus ou que groupes organisés, ils doivent se plier à l’oppression de la volonté, que celle-ci soit la volonté individuelle par laquelle je me contrains moi-même, ou la « volonté générale » d’un groupe organisé »[4].

La raison qu’en donne Arendt est à souligner : notre action ayant un impact sur tous, elle ne peut prétendre faire abstraction d’autrui. Je ne suis pas souverain, parce que la loi même de mon action fait qu’elle s’inscrit dans un réseau de relations.

« Le bien est ce que toute chose désire », Aristote

Ensuite la résistance des choses, dont le mouvement naturel nous indique pourtant un bien dont nous ne sommes pas les auteurs.

Souvenons-nous ici de cette remarque d’Aristote : « Le bien est ce que toute chose désire ». Croire que c’est ma volonté qui rend les choses bonnes, c’est contredire l’expérience la plus ordinaire : nous sommes incapables de vouloir une chose si elle ne nous apparaît pas, d’une manière ou d’une autre, bonne. L’acte de vouloir doit être précédé d’un acte de notre raison qui fasse paraître un bien, que ce bien soit véritable ou seulement apparent.

Aussi faut-il reconnaître que la souveraineté et l’autonomie n’appartiennent nullement à la volonté : nous poursuivons toujours ce qui nous paraît bon, et nous sommes véritablement libres lorsque ce que nous croyons être bon l’est en vérité.

Or qu’est-ce qui est bon en vérité ? La remarque d’Aristote reste éclairante : ce que toute chose désire, c’est persévérer dans l’existence, acquérir une maturité, avoir une fécondité…

Aussi faut-il reconnaître que notre volonté, en son libre arbitre, ne se donne pas à elle-même sa propre loi. Ce n’est pas elle qui décide de vouloir ce qui est bon. L’autonomie de la volonté est une illusion, c’est la liberté et non l’autonomie qu’il faut viser. Or en vérité, la liberté suppose de savoir que cette liberté ne s’épuise pas dans la simple possibilité de réaliser tous nos désirs. Nous sommes libres pour un bien qui nous dépasse et qui est le nôtre, à commencer par le bien commun de la communauté humaine.

Faute d’avoir en vue ce bien, le pouvoir politique ne sait comment réguler nos libertés, et se contente de se soumettre aux plus forts, au détriment de la liberté des faibles. Le contraire du droit, en somme.

[1] Il est l’auteur de plusieurs ouvrages parmi lesquels « La morale chrétienne est-elle laïque », publié aux éditions Artège.

[2] https://www.senat.fr/leg/ppl04-089.html

[3] https://www.ccne-ethique.fr/sites/default/files/publications/avis087.pdf

[4] « Qu’est-ce que la liberté ? », in La Crise de la culture, p. 214.

Photo : iStock

![Projet de loi de bioéthique : « On s’est moqué de nous et donc aussi des Français » [Interview] Hetzel 3](https://www.genethique.org/wp-content/uploads/2021/06/Hetzel-3-510x382.png)